Die Reform der beruflichen Bildung in Finnland geht einher mit einer großen Reform des finnischen Bildungssystems. Was? Mag man im Ausland vielleicht denken, ausgerechnet das so gute finnische Bildungssystem?

Ja! Denken sich die Finnen, denn sie wissen, dass wer sich nicht weiter entwickelt, nicht das Beste für sein Wertvollstes gibt - ihre Kinder und Jugendlichen, mit den vorhandenen Mitteln voranzubringen und das mit Spaß, ohne dass man schon unter Druck steht.

Für das finnische Bildungsministerium ist klar, dass die digitale Veränderung unserer Lebenswelten in Schulen aufgegriffen werden muss und zum Nutzen der Lernenden herangezogen werden kann. Aber nicht eine mit krummen Rücken vor Rechnern sitzende Jugend ist das Ziel, sondern auch körperlich fitte und geistig bewegliche Kinder. Schule muss sich stärker nach außen öffnen, Bewegung in den Schulalltag integrieren und weniger Inhaltskataloge klassischer Fachdisziplinen zum Ausgangspunkt machen, als vielmehr die Kompetenzen der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Eine Verstärkung des Lernens orientiert am phenomen-based-learning ist die Konsequenz und noch gibt es für eine Verbesserung der Lernergebnisse keine empirische Evidenz, wie Prof. Jari Salminen von der Universität Helsinki anmerkt. Diese Reform umzusetzen ist auch mit einer massiven Investition in die berufliche Fortbildung für die Lehrerinnen und Lehrer verbunden.

Ein guter Zeitpunkt sich aus deutscher Perspektive auf eine längere Forschungsreise nach Finnland zu machen und dort mit politisch Verantwortlichen, Forschenden zu sprechen und berufliche Schulen und dortige Lehrer*innen zu besuchen.

Die Erläuterung der wesentlichen Aspekte der finnischen Reform übernahm dankenswerterweise Sari Turunen-Zwinger, die an der "Opetushallitus-Utbildningsstyrelsen", der finnischen Behörde für Erziehung, arbeitet. Sie hat Erfahrungen mit dem dualen System, weil sie kurze Zeit in Deutschland studiert und in Österreich mehrere Jahre gelebt hat und war für das Lehrlingswesen in Helsinki zuständig, ehe sie Verantwortung auf nationaler Ebene in Finnland übernommen hat.

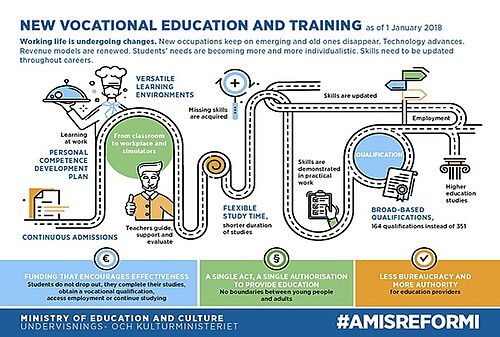

Sie verdeutlicht, dass sich mit der Reform in Finnland die Berufsbildung der Erwachsenen mit der der Jugendlichen verbindet. Sie wird nun nur noch über ein Gesetz geregelt und wird stärker an den Individuen ausgerichtet, egal ob es sich um Qualifikationen auf EQF Ebene 4, 5 oder 6 handelt. Hierfür werden die vielfältigen Erfahrungen zur individuellen Kompetenzfeststellung aus der Erwachsenenbildung genutzt. Die derzeitigen 354 beruflichen Qualifikationsprofile (Deutschland hat, bei deutlich mehr Einwohnern und einem betrieblich ausgerichteten System sogar weniger) werden auf 164 reduziert, wobei diese auf 54 Grundberufen basieren. Eine anschließend weitere Spezialisierung basiert auf 3-5-jähriger Arbeitserfahrung mit Wahlmodulen zur Ergänzung der Qualifikation, die in der Schule oder im Betrieb erworben werden können.

Bereits in der beruflichen Erstausbildung soll der Lernort Betrieb so intensiv wie möglich auch bei der schulbasierten Ausbildung und nicht nur im Lehrlingsmodell genutzt werden. Durch die individualisierte Kompetenzfeststellung ist auch die Dauer der Ausbildung nicht mehr so eindeutig festgelegt, allerdings wird von ca. 3 Jahren ausgegangen. Das bedeutet aber auch, dass die Lernenden bereits früher in die Arbeit im Unternehmen wechseln können und dort einer bezahlten Tätigkeit nachgehen können (eine Entscheidung, der in Deutschland im Diskurs um Modularisierung zumindest von Gewerkschaftsseite immer kritisch gegenüber gestanden wurde, weil sie fürchteten, dass Jugendliche dann in einem Niedriglohnsektor verbleiben!)

Das betriebliche Lernen, das nun an Bedeutung gewinnen soll, wird aber dennoch von schulischer Seite gesteuert und soll in seiner Qualität auch von den Lehrerinnen und Lehrern an den beruflichen Schulen begutachtet werden.

Es bleiben aktuell Fragen offen, die sich aus deutscher Perspektive stellen:

Was soll die Betriebe zur Beteiligung motivieren, wenn sie keinen akuten Fachkräftemangel haben?

Wer hat dort die Kompetenz eine systematische Ausbildung zu gestalten?

Wie soll das in ländlichen Regionen funktionieren?

Bleiben dann die kostenintensiven schulischen Werkstätten dennoch erhalten, die doch für einen phenomenon-based-learning approach so wichtig und hilfreich sind?

Wie sollen die Schulen eine solche flexible individuelle Lernentwicklung begleiten, die an die Förderpläne in der deutschen Benachteiligtenförderung erinnern und dort mit multidisziplinären Teams entwickelt werden?

Gut, dass ich Gelegenheit hatte diese Fragen mit der Praxis in einem Seminar mit Leitern und Lehrern an beruflichen Schulen in Finnland in der darauffolgenden Woche zu diskutieren. Das Weiterbildungsseminar, organisiert von HY+, dem für Fortbildung zuständigen Institut der Universität Helsinki, wurde von Prof. Viveca Lindberg (mit der ich in meinem Forschungsaufenthalt auf den Ålandinseln eng kooperiere) und Gabriella Höstfält (beide Universität Stockholm) inhaltlich gestaltet. Es trug den Titel, passend zu einer meiner offenen Fragen: "Wie kann man an der Schule ein guter Supervisor (handledare) der betrieblichen Praxis sein? - Konsequenzen aus der Reform von 2018"

Die versammelten Berufsschullehrer*innen und Schulleiter*innen verdeutlichten, dass eine solche Umsetzung das Vorhandensein betrieblicher Ausbilder und Ausbilderinnen voraussetzt. Dass es sie nicht gibt, ist demzufolge ebenso ein Problem darstellt, wie die nun zu erreichende Flexibilität in der schulischen Unterrichtsgestaltung. Auch die Tatsache, dass nun von den Lernenden ein sehr hohes Maß an selbstständiger Lernsteuerung und Selbstdisziplinierung erwartet wird, sehen sie skeptisch. Wie diese Anforderungen aus der Politik ohne die Bereitstellung zusätzlicher Mittel bewerkstelligt werden können, bleibt für sie noch unklar. Dennoch sehen sie auch positive Aspekte in der Flexibilisierung.

In eine ähnliche Richtung gehen auch die Hinweise aus meinem Gespräch mit Annika Isacsson, an der Haaga Helia (University of applied science in Helsinki), zuständig für die pädagogische Ausbildung von Berufsschullehrkräften. Das Ausbildungscurriculum für die Lehrkräfte basiert auf einer hohen Selbststeuerung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Da diese aber auch alle bereits über ein abgeschlossenes Studium in einem beruflichen Handlungsfeld und längere Arbeitserfahrungen verfügen, kommt das den Interessen und Fähigkeiten der Studierenden entgegen. Ein gleiches Maß an Selbststeuerung den Schülern in der Erstausbildung zuzutrauen, sieht Annika skeptisch. Sie stützt sich dabei auf Gespräche mit Eltern, deren Jugendlichen vielleicht an den Tagen zum selbstgesteuerten Lernen lieber auf dem heimischen Sofa Computerspiele machen, als sich in die Erwachsenenwelt eines Betriebes zu begeben, wenn sie dabei nicht intensiv begleitet werden können.

Es bleibt also interessant wie diese Reform in Finnland bezogen auf die berufliche Bildung wirkt. Allemal setzt der Staat viel Vertrauen in die Gestaltungsfähigkeiten seiner Lehrkräfte und die seiner nachwachsenden Generation.

Da mein Aufenthalt noch nicht abgeschlossen ist, freue ich mich auf weitere Einblicke an Schulen und Hochschulen in Tampere, Jyväskyla und im 450 km nordwestlich von Helsinki gelegenen Jakobstad.

Film zur Ausbildung von Berufsschullehrern in Finnland von Harri Keurulainen, JAMK University of Applied Sciences, Teacher Education College, Jyväskyla 2017